もっと知りたい時計の話 Vol.68

さまざまな時計、その素晴らしい機能や仕組み、その時計が生まれた歴史、時計が測る時間、この世界の時間などについて、もっと知って楽しんで頂きたい。 日新堂のそんな想いを込めてお届けするのがこの「もっと知りたい、時計の話」です。

あなたは、火星に住んでみたいですか? 火星の「1日」が何時間か知っていますか? 今回は未来の人類の「移住先」として注目されている火星の「時間と環境」の話です。

今から半世紀以上前の1969年、アメリカ航空宇宙局(NASA)が行ったアポロ計画で、アポロ11号は地球から約102時間(4日と6時間)かけて月に向かい、ニール・アームストロング、バス・オルドリンのふたりが、人類で初めて地球以外の別の天体に降り立ちました。しかし1972年の12月11日から14日にかけて月面に着陸し滞在したアポロ17号のユージン・サーナンとハリソン・シュミットのふたりを最後に、人類は別の天体には行っていません。

1969年、7月20日、月着陸船と月面で活動するバズ・オルドリン宇宙飛行士(ニール・アームストロング船長が撮影)。©NASA

そしてそれ以降、人類が目指す次の目的地になっているのが地球の隣、火星です。今、トランプ政権の中枢に居て何かと話題のアメリカの起業家、宇宙ロケットを開発製造するSpaceX社のCEOイーロン・マスク氏。氏は以前から人類が地球だけでなく太陽系の他の惑星にも居住地を築く「マルチプラネタリーな存在になる」と語り、その最初でいちばんの惑星が火星であることを公言。そのための再利用可能な新しい宇宙船「スペースシップ」の開発を進めていて、2026年にはその打ち上げ試験を開始。成功すれば2030年には火星への有人飛行を実現したいと語っています。

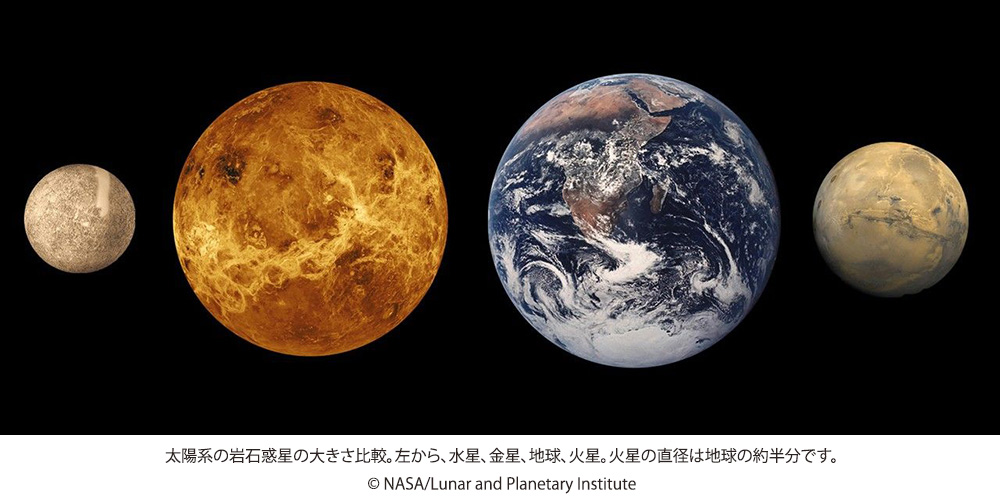

では火星とは、また太陽系の他の惑星はどんな環境なのでしょうか? 火星の直径は地球の約半分の約6794km、質量は地球の約11%、体積は約15%。太陽系の中では2番目に小さな惑星です。そして自転周期、つまり「火星の1日」は約24時間37分。地球(約23時間56分)とほぼ同じ。さらに「火星の1年」である公転周期は687日。つまり1.88倍と2倍近い長さです。 「1日の長さ」だけを考えると、違和感なく過ごせそうな気がしますね。

ちなみに、人類が降り立った月の「一日」の長さは約27日7時間43分。太陽系の、火星以外の地面がある岩石惑星の「1日」の長さは、水星が約176日、金星が約243日です。ちなみに木星と土星はガス惑星なので、住むことはできません。また地球より太陽に近い、水星の表面温度は約430℃、金星の表面温度は約460℃。灼熱地獄。しかも金星は濃硫酸の雨が降り、大気圧は約90気圧と超高圧で、とても住むことはできません。住むとしたらやはり「火星しかない」というのが、科学者たちの結論です。

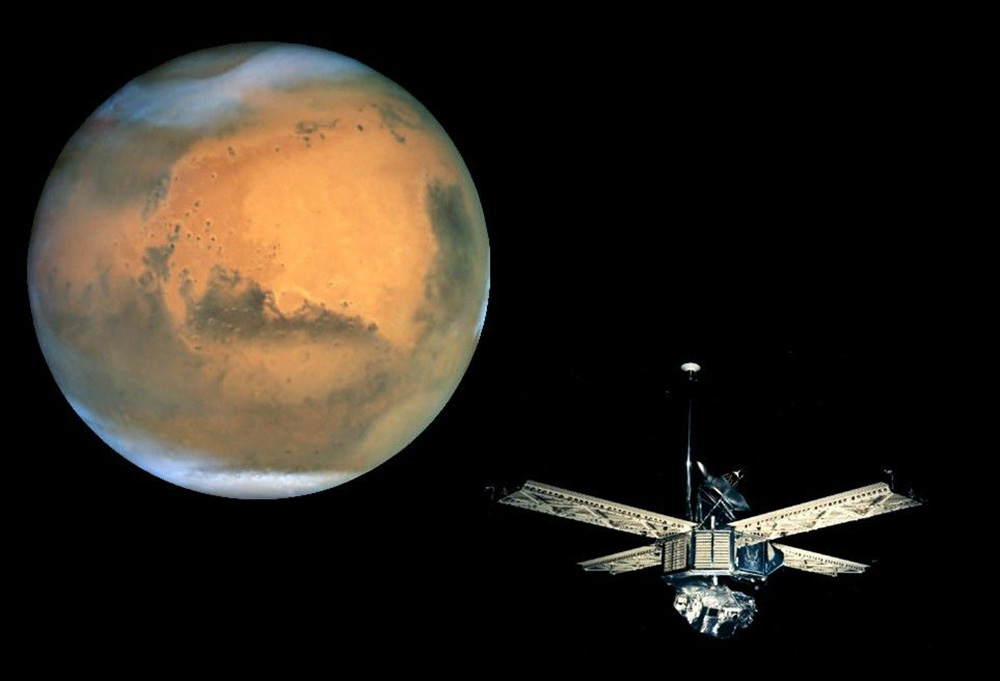

火星は、水星や金星ほど過酷ではありませんが、火星も人類が生きていく、暮らしていくには超過酷な環境の星だということが、1965年の火星探査機「マリナー4号」から続くさまざまな探査機の調査でわかってきました。

アポロ11号が人類初の月着陸を果たした同じ年、1969年に打ち上げられ、その直後の8月5日に火星に最接近して火星の約20%の表面を撮影、198枚の鮮明な写真を地球に送信した火星探査機「マリナー7号」と火星のイメージ図。現在は太陽の回りを周回している。© NASA/JPL-Caltech

火星の表面重力は地球の約38%。そのため、大昔は分厚い大気があったことが研究で明らかにされていますが、現在の火星の大気はとても薄く、地球の約100分の1程度。しかも酸素はなく主成分は二酸化炭素で、その他に窒素とアルゴンがわずかに含まれているだけ。だからそのままでは呼吸ができません。気温も平均表面温度はマイナス65℃。そして最低気温はマイナス153℃あるいはマイナス140℃ まで下がります。つまり極寒で、ドライアイスの雨が降ることがわかっています。さらに、地球の大気圏外にある宇宙ステーションの中と同様に、宇宙から火星の地表には、地球よりも100倍以上とも言われる人体に有害な高いレベルの放射線(宇宙放射線)が常に降り注いでいます。

ですから、住居は宇宙船同様の構造でなければいけませんし、外に出るときは、生命維持装置の付いた、強い宇宙放射線による被爆を防ぐ特別仕様の宇宙服を常に着ていなければなりません。ただ、宇宙放射線を遮断できる宇宙服や住居はまだ開発できていません。

また、火星の表面には川の跡があり、大昔は川が流れていて、現在も水があることは確かです。でも地表にはなく、極寒なこともあって、ほとんどが地下に氷の形でしか存在しないとされています。また火星に降り注ぐ太陽光も地球の約43%で、しかもひんばんに砂嵐が起こるので、地面にはあまり届きません。そのため、たとえ温室のようなものを作っても、太陽光で植物を育てることは不可能だとされています。これまで、火星に存在した生命体とされているのは、細菌の中でも特に小さい「ナノバクテリア」だけです。

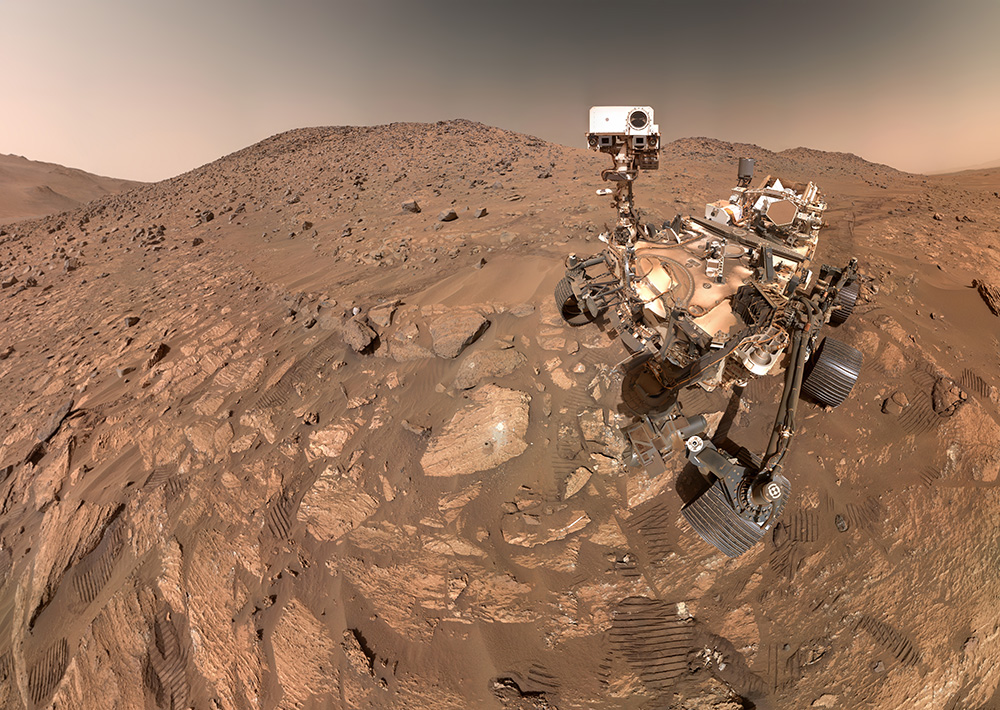

NASAの火星地上探査機「パーサビアランス火星ローバー」が、2024年7月23日に撮影した自撮り映像。この探査機はサンプルを採取して、火星上に細菌のような生命体が存在したかを調査しています。©NASA/JPL-Caltech/MSSS

地球と火星が接近する周期は約26カ月。つまり、火星に行くチャンスは約26カ月に1度。また到着には約7カ月かかります。また、地球に帰還するチャンスも約26カ月に1度しかありません。NASAは今、火星の物質を地球に持ち帰って研究・分析する準備をしていますが、「早ければ2030年」という火星への有人飛行計画は、まだまだ時間がかかりそうです。

それでも火星が太陽系の中で、人類にとって唯一住むことができる、「第二の地球」になる可能性のある星。「行ける可能性のある星」であること。宇宙に挑む人々がこの夢を諦めることはないでしょう。

私たちの子孫が火星の上で「火星の1日」約24時間37分を過ごす。その中継映像を私たちが観ることができる日はいつなのか。それはまだわかりません。でもその日はいつかきっとやって来るはずです。