もっと知りたい時計の話 Vol.64

さまざまな時計、その素晴らしい機能や仕組み、その時計が生まれた歴史などについて、もっと知って楽しんで頂きたい。 日新堂のそんな想いを込めてお届けするのがこの「もっと知りたい、時計の話」です。

前回は、“音で時刻を知らせる時計”である「ミニッツリピーター」の誕生と復活までの経緯をご紹介しました。今回はその後の展開、時刻を知らせる音の「出し方」や、最新のメカニズムについてご紹介します。

1989年にパテック フィリップが「ミニット・リピーター」をレギュラーモデルとして復活させました。続いて1990年代に入ると、スイスを起点に世界的な機械式時計ブームが起こり、複雑機構を搭載した機械式複雑時計は「時を知る道具」ではなく“400年以上の歴史と職人技が凝縮された芸術品”として脚光を浴びます。その中でミニッツリピーターは“複雑機構の最高峰”として注目されることになります。

さらに“脱進調速機を常に回転させることで、地球の重力が精度に与える悪影響を相対的に減らす”トゥールビヨン搭載の腕時計に続いて、古典的なメカニズムを持つ腕時計ミニッツリピーターの製品化が、ハイエンドな時計ブランドを中心に競って行われました。2000年代に入ると、音響解析など最新の技術と、最新素材を使った革新的なミニッツリピーターが登場します。そして進化は今も続いています。

ところで、ミニッツリピーターでは、どんな部品が、どのように動いて、美しい音で時を知らせて(時を打って)くれるのでしょうか。前回、ミニッツリピーターには、時計機構に加えて、現在の時刻から「ゴングとハンマーをどのように、何回打つか」を決める機構、ハンマーとゴングで音を奏でる「時打ち(ストライキング)」機構、加えて「時打ちを規則正しいリズム(時間間隔)で行う」ためのガバナー(調速機)が必要だとお伝えしました。

ミニッツリピーターの機能は、ケース横にあるスライドレバーを引くかボタンを押すことで起動します。すると「現在の時刻から、ゴングとハンマーをどのように、何回打つか」を決める機構が作動します。具体的には、スライドレバーを引いたときの時針と分針の位置に合わせて、この機構に特有のカタツムリ型のカム(スネイルカム)が動きます。このスネイルカムの位置で、ストライキング機構がゴングとハンマーを、何回どのように打つかが決まるのです。そしてガバナーは、ゴングをハンマーで打つとき、ゴングの音の間隔が重なったり、間延びしたりしないように、打つ時間の間隔を一定に保って、音がハッキリと美しく聞き取れるようにしてくれます。

「Ref.6301P」に搭載されている手巻きムーブメント「GS 36‑750 PS IRM」のゴングとハンマー、そしてガバナー部分のクローズアップ。後述する「カリヨン・ミニッツリピーター」なので、3つのハンマーとゴングがあります。一番右のハンマーの下にあるのがガバナーです。

では、ミニッツリピーターはどのように「音で時刻を知らせる」のでしょうか。その時刻表現は、ちょっと独特です。時刻の「時は低音の単音で」、「分は、15分単位で低音と高音を重ねた音、その余りの分は高音の単音で」行われます。具体的な時刻の方がわかりやすいので、時刻を決めて「どんな音が鳴るか」を説明しましょう。

たとえば「11時59分」の場合は、「低音がまず11回。次に高音と低音のセットが『59÷15=3余り14』という計算に基づいて3回、そして高音があまりの14分を表すために14回」鳴ることになります。 一方「12時=0時ちょうど」の場合は「低音だけが12回」、「1時ちょうど」の場合は「低音だけが1回」鳴ることになります。ただ最近では、15分をひとつの区切りとするなど伝統的な「60進法」ではなく、10分をひと区切りにした「10進法」で時刻を表現するミニッツリピーターも登場しています。

それでは「時刻を音で奏でる」ミニッツリピーターの「音の質」は、何で決まるのでしょうか。それは、ハンマーとゴングの素材や構造、その数で決まります。

ふつうのミニッツリピーターには高音と低音、音色の違う2つのゴングと、それを叩く2つのハンマー、2セットの「ゴングとハンマー」が搭載されていて、これを使って、叩いて出す音の回数で時刻を知らせます。

時計愛好家たちが「音色とその余韻が素晴らしい」と絶賛しているのが、名門パテック フィリップの「カセドラル・ゴング」です。これは通常のゴングよりも長さがはるかに長い、ふつうならケースを1周する程度なのに、ケースを2周するほどの長さのゴングで、より深く豊かで余韻の長い美しい音色です。この音がまるで大聖堂(=カセドラル)の鐘のような重厚な響きを持つことから、「カセドラル」という名称が付けられました。

カセドラル・ゴングを搭載する自動巻きの「キャリバーCaliber R 27 PS」ムーブメント。「Ref.5178」などに搭載されています。

また「カリヨン・ミニッツリピーター」は低音と高音という2音源のセットではなく、3つ以上の音源で「時刻を奏でる」メカニズムを搭載したミニッツリピーター。音源が多いので、それだけ美しく豊かで味わい深い音が実現できます。

さらに、ミニッツリピーターの音色を決める決定的な要素のひとつに、時計のケースの素材があります。素材に関しては「プラチナよりも18Kゴールド素材の方が音の響きが柔らかい」とされています。加えて最近のミニッツリピーターでは、これまで解決不可能と思われてきた音量の問題、つまり音の小ささをケースの裏側などに、ケースとは異なる素材の振動板(共鳴板)をセットすることで解決したモデルも登場しています。

加えて、注目したいのが、最高峰のミニッツリピーター機能に付加されている「グランドソヌリ」と「プチソヌリ」機能。「ソヌリ」とは「お寺の時鐘のように、毎正時を音で知らせてくれる機能」であることは、このコラムのVol.15でもご紹介しました。「グランドソヌリ」とは、毎正時、さらに15分ごとに音で時刻を教えてくれる機能。プチソヌリは毎正時だけを教えてくれる機能です。

なお、ミニッツリピーターの製作には200〜300時間、場合によっては500時間もの長い時間がかかります。しかも基本的にひとりの熟練した時計師が組み上げて調整する、つまり完全に「手作り」なので、その音もひとつひとつ微妙に違います。厳密にいえば、同じものはひとつもありません。これもミニッツリピーターという複雑機構の、他の複雑機構にはない大きな魅力です。

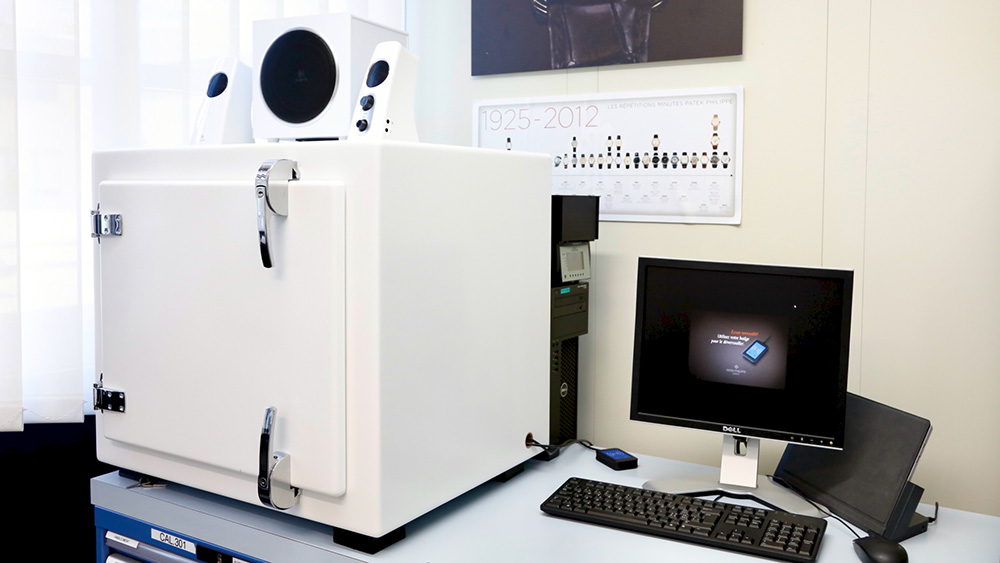

なお、パテック フィリップのミニッツリピーターの「音の最終テスト」は、同社社長のティエリー・スターン氏自身が担当。実際にその音を聴いて行う、何項目もの厳格な感性テストを経て、それに合格したものだけが販売されます。そして、完成時の音は録音・保存されて、修理を行う際にこの録音が活用されます。

パテック フィリップ本社で、ミニット・リピーター(ミニッツリピーター)の音を録音する設備(2016年撮影)。©Yasuhito Shibuya 2024

リペアまで考えたこの完璧な製品作りは、見事というほかありません。